「動態影像*在電影院做放映,與在美術館作展出,兩者的差別是甚麼?」我對於藝術視覺影像的古典提問。

敘事,就是描述故事

在紀錄片<<還有一些樹>>放映後座談裡,我忍不住問了導演一個比較的問題。導演像是施捨給我一句簡單描述,區秀怡的視覺裝置與紀錄片的蒙太奇剪接而成的敘事是「一種氛圍」,我像是在視覺藝術創作中得到一個線索,一個寶物一般,一個敘述「一種氛圍」。

在敘事上如果我硬要將其拿來與其他馬來西亞的敘事藝術創作做一個同質上馬來西亞創作比較的話,在真實與虛構上,築基於真實的紀錄片與標榜虛構的的小說之間,區的藝術創作則因為建構出的氛圍而較像虛構的魔幻寫實。

在這篇文章我沒有著墨太多<<還>>的敘事結構主題、我也跳過對於區秀詒的作品描述,而因為思考的思路繼續進行比較的思考,無論是敘事上的差異,也是景框內外的觀眾接受美學的議題,這個差異對於我來說是很重要的。這讓我在如何重新敘事東南亞中馬來西亞華人創作時,透過文學與紀錄片兩者的閱讀經驗,縮小視角,濃縮到思考:用紀錄片的材料再加上歷史、撿拾攝影材料、拼湊的剪接效果等...加減乘除堆疊出來的效果,其本身就像是建構。

建構,是人類學在討論族群ethinicity時常用的術語。簡單來說,人類學根據民族誌與田野調查的資料提出此建構觀點,主要是區別基本教義的觀點,沒有一定的硬性的區分,而是視情況而定的認同建構,尤其是在文化人類學式的文化表現。例如說文化習俗可以是acculturation而來,「學習而逐漸成為文化」,傳統也可以發明的,例如千禧年運動中被發明出來新傳統。(需要更準確說明請用關鍵字自行搜尋。)

回到不同視覺敘事表現的比較,我在思索視覺藝術表現時,的確就被人類學訓練以及題材涉及的歷史性、建構性而吸引,並且比照文化人類學研究方法處理,我的意思是不自覺的。

我將廖克發的紀錄片創作與區秀詒做一並置比較,其實也就是藝術片與敘事紀實電影兩者的並置,也會成為影像創作在電影院與美術館之間做公開放映的觀眾接受美學議題。

藝術影像裝置與實驗電影其實也會因為空間本身而有不同的氛圍,我們也許可以在後續的討論中去思想「場所精神」。如今在加入廖克發紀錄片與區秀詒的藝術片做一比較時,故事線的敘事跳躍與不跳躍,讀者進入與不進入的閱讀性高低,也就是在閱讀時的沉浸與否,所有與閱讀時的接受美學,成為我第一關心的的觀者感受問題,而不再僅是單一作品的完整與詮釋。

沉浸式、分散式多視角與中斷式觀看

沉浸式觀看經驗,以黑盒子固定座位的空間投射在第四牆為例,與白盒子中裝置展演的走動猶如panroma,河上清明圖這樣的拉軸式散狀的視角兩者的比較。作品給予人的視覺感受是空間造成,還是作品?

分散式多視角的觀看之Panroma 也仍屬於古典觀點,這是在十五、二十年前就已經有的媒體藝術討論。但是有趣的是,即使是走動式的視角未必不能有沉浸式的觀看,我們在美術館中的整體觀看已經是散視角的走動觀看。在美術館中觀看一幅畫,假如我們在美術館中停駐在一幅畫前花上十分鐘,可以創造沉浸式經驗。這暗示著在美術館中可以沉浸式,也可能是中斷式觀看,兩者是可能存在的觀眾經驗。

而在第四牆黑盒子的觀眾席上,看不下去、中斷,也是布雷希特說的中斷式觀眾疏離效果。但是,是為了革命式的創造觀者自覺。也就是過去傳統觀點布列希特指出中斷式效果式創意來自藝術家的布局,而且只在黑盒子中,這不適用在白盒子中。Brechtian interruption idea is not suitable in the museum.

我可以在黑盒子中根據導演的敘事,時間軸的敘事,完整看完廖克發的紀錄片。但是在美術館中我有可能完整地看完將進九十分鐘的敘事電影嗎?

這又引起我比較當前有不少紀錄片放置到美術館空間中做策展放映的場合。幾個讓我印象相當深刻的紀錄片,(例如在美術館中某展放映排灣族紀錄片,一個是講好茶魯凱族,另外一個是某導演的創作,都是片段,前者好茶部落的紀錄片)。這個美術館經驗中的走動是觀看經驗成了片段,有待日後再找機會看完全部影像補足觀影經驗。當然此紀錄片看完與否取決於我,觀眾的取捨選擇。當下觀眾會因為她的觀看行動主體去選擇當下想要觀看的影像,而不只是在電影院中有限制的離場或不離場。

時間軸的長短也成為美術館展演紀錄片的接受美學。十分鐘,超過二十分鐘都是太過自信的說故事時間。

電影院和美術館是兩種不一樣的場所精神,也許就和這個沉浸觀看的時間的長短有關。是的,此時此刻我的思索主體是在美術館觀看實驗電影的主要典範架構來思考,而不是紀錄片,紀錄片的討論是在社會運動與後續議題炒作。也因為媒介上的不同,導演簡單回應我的一句話「一種氛圍」,這不是貶抑,我開始從原本敘事紀錄片的排他性假設退出,這其實是一種儀式感的創造。一種氛圍,電影導演很明白,影像經營時,氛圍也決定的基調色調語調觀感風格也影響了觀看者的心理與投射。

當然紀錄片導演不是要創造一種氛圍,但是氛圍這個字眼如果放到更大的情境中,歷史氛圍,這決定了社會情境。氛圍,英文ouvre,社會環境的氛圍,例如時代言論自由是自由或者白色恐怖、經濟是否蕭條、是甚麼樣的社會屬性,對於電影導演來說這決定或影響說故事的tone。

|

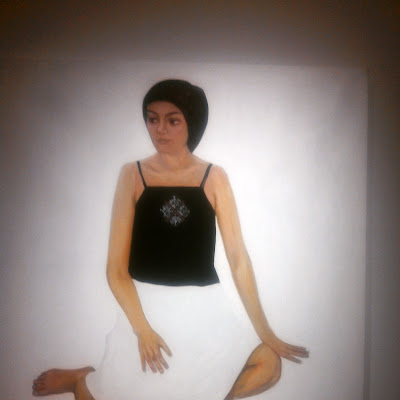

| 作品說明:區秀詒 Au Sow-Yee_克里斯計畫I:瑪利亞、錫礦、香料與虎 圖片來源:KdMoFA 關渡美術館_ |

敘事與反敘事:說了故事,或者只是一個圖像經典(iconic)

偶然中看見英國泰德美術館用「敘事和anti-narrative反敘事」來寫繪畫,查了文學理論中敘事通常意指具有時間一致性的陳述,通常有情節plot。在文學戲劇中例如古典戲劇有三一律敘事結構,當代電影則發展有雙線敘事等不同說故事的時間軸。

在不掉書袋的理解上理解敘事,那反敘事呢?為了方便理解,電影界的範例以高達的某電影,不僅是實驗電影的非敘事,而是「沒有情節」。如此思考,沒有情節的畫面,但是有具象的人物,如果用繪畫來理解,其實就像是寫實的繪畫,但是沒有情節,沒有故事。用想像的沒有視覺範例好像無法具體,甚至想起來就是很困難的一種創作。

反過來思考,寫實繪畫一定要有故事有敘事有情節嗎?

有故事是古典主義繪畫聖經故事、用典的傳統,那風景畫與靜物畫呢?一種沒有情節的風景畫合乎陳述嗎?無法對號入座的風景畫,或者說影像?聽起來似乎是很難的事情。哈哈,尤其是對於觀看的人來說,無話可說,不知如何表達,只有空的意境或者看不懂,沒有訊息。

原來現代主義後的平面化過程裡,還有敘事功能變成聖像。譬如說Picasso等人取消了敘事,描述、說故事,代替的是立體派的圖像實驗。從敘事到icon,這就是我們熟知的現代主義,而年輕時的我是多麼喜愛這些圖像實驗,這些「取消敘事的圖像實驗」。

在這想理解視覺觀看,沒有敘事與反敘事是同一件事嗎?

在更多的理解甚至要與晚近counternarrative一種抗議強權敘事抵抗文化,理解區秀詒的「反敘事嫌疑」突然有了可以加油添醋的材料。我如果今天在討論馬來西亞的藝術創作時從敘事裡來挑骨頭?但是事實上更應該是從理解文本來重新拼湊敘事:小說虛構的馬共文學,鋪陳了除了地圖或者政治圖像上缺乏的細微,而紀錄片影像則提供了文本,更多的資料去鋪陳歷史與想像。

這其實是我在2019年夏天高雄美術館來自日本森美術館策展的太陽雨策展中,看區秀詒的視覺裝置、黃海昌的電影藝術作品,所感受與所啟發的真實與虛構的歷史真實。再透過馬華小說,例如今年(2020)才獲聯合報大獎張貴興的小說<<野豬渡河>>,而廖克發的紀錄片<<還有一些樹>>在討論馬來西亞華人與馬來人的歷史事件與正義時,一切這些圍繞著馬來西亞的敘事給予我重要的啟發:影像image的敘事和文字text的敘事,就像是真實與虛構的交互作用。

我並非說影像為真,文字為虛構,而是透過建構視覺成立時候,圖像加上文字就像是一種魔法。只有圖像時是想像的劇情,加上文字敘述則彷彿真實。只有文字的文學,如今有了視覺藝術的圖像無論是圖像動態還是靜態,都讓所指的馬來西亞這個異國成立起來,不再只是想像的異邦。

我對於馬來西亞不同的藝術創作的敘事有一個重要回響,那便是我很想知道這些不同文類的創作之間的比較會是甚麼?似乎做為觀眾的我在比較哪一種敘事是接近歷史真實,而不是藝術性高低,這是身為觀眾的提問。但是我知道這樣的粗糙對於創作者來說比較並沒有積極的建設性。尤其是在紀錄片近來場域中可見提出「敘事紀錄片」,來區分非敘事紀錄片,這便隱藏了一個主流,一種排他的主流這就是紀錄片的社會運動性格的積極性。紀錄片的主體在當代是社會運動性格。

然而隱藏在這個粗糙比較之提問的背後,沒有現場提出來討論的但是卻值得思索的其實是:「我」作為一個台灣人為什麼要去理解馬來西亞?而,族群議題下,碰觸的原住民議題、正義、樹木濫伐、言論自由等,似乎要丟去正在組成熱死人聯盟的國際人道救援組織、人權組織、綠十字來進行社會改革與倡議等行動才有解決的意義,但是在行動之前的「理解」,視覺藝術似乎就是扮演這樣的視覺溝通。我在這裡有點像是說,純藝術場域的馬來西亞反敘事的視覺裝置,吸引了觀眾繼續想理解馬來西亞,或者廣泛地說,視覺上的遠方、陌生的異邦。

敘事紀錄片才有社會運動的溝通性嗎?不,身為觀眾的我的抽絲剝繭想要理解馬來西亞這一個;"彷彿是(as if)虛構"的國家想像這個概念上就是一種社會溝通,而這個社會個體的行動的起點是來自美術館的視覺裝置,那些紀錄片主流運動者所謂的「非敘事」、「實驗影像」的藝術性較高的實驗紀錄片所創造的。思緒至此,這樣子我更能夠恍然大悟,為什麼我深深著迷區秀詒的作品,因為那影像的構築,幾乎、真的就是一個charm。

如果,思索是否合乎敘事或者是反敘事似乎是有些傻B的議題。那麼,一個關乎馬來西亞的視覺策展似乎是更具有可能性,尤其是在東南亞專題成為各人文文化學科主要政策的社會氛圍下,呼應歷史性,南臺灣在1897年羅發號沉船事件,那個具有爭議性的美國軍官周旋於廈門、台南、斯卡羅、日本之間的年代。甚至要把座標往前時間挪移到200年前的大航海時代。也就是<<梅特爾的帽子>>一書的歷史學者所描繪的十七世紀全球化時代的東南亞(注1)。

馬來西亞不應是一個國家,就寫作東南亞高地的zomia無政府社會人類學家提出的論點來說,以該書研究者他的歷史與田野經驗,馬來西亞的海洋國王們買賣奴隸之間的群島鏈,似乎也是以奴隸買賣逃跑當作指標來看的無政府狀態國家。無政府治理只有霸強佔地為王。

巴達維亞城,一個依稀活在歷史中的名稱,或者說香料群島,這些都是位在馬來西亞島中的點。如果用維梅爾的帽子中維梅爾所畫的地圖,將土地與海洋顛倒,馬來西亞就是圍繞著海洋的島群所組成,沒有任何一座島是孤立的。而理解馬來西亞的時代性也與台灣歷史對於「斯卡羅」的被重新理解,這些上溯到十七世紀的國王邦。如此來理解馬來西亞,尤其是使用found footage的手法時,建立歷史感或者偽造歷史的虛構感同時存在。

|

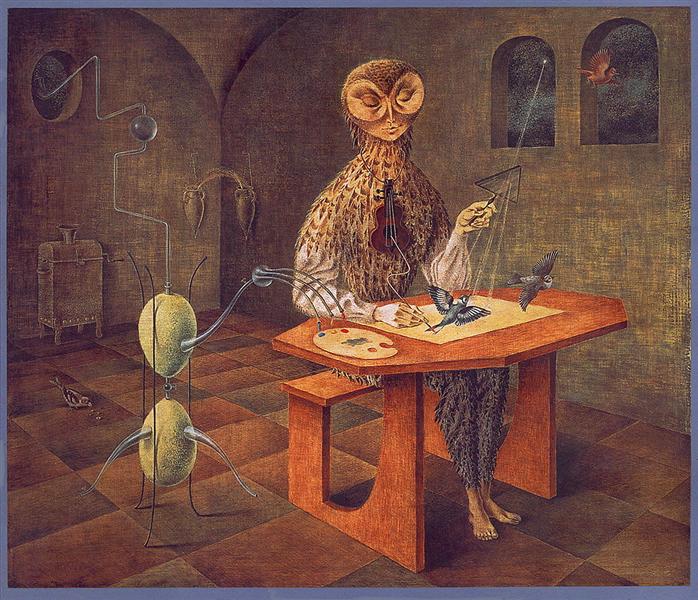

| <<維梅爾的帽子>>英文版書封,作者卜正民討論到維梅爾1657年的畫作Officer and Laughing Girl 圖片來源:wiki |

廖克發的敘事,在座談時,導演特地提及這個表現技術的手法,他其實有刻意經營一個矛盾、反傳統敘事中的正反雙方邏輯(筆者描述),也就是以五一三事件為例,歷史中不義事件不能只能簡化為馬來人與華人雙方的衝突,在事件中也有華人與華人之間的衝突。也就是在非法治時期,無政府情況下,衝突是不分族群的。

導演的自白也讓我肯定確認這個紀錄片敘事結構的精緻,在現場可以感受到導演自豪的神情。found footage這些歷史資料片影像的使用,會看見過去大英殖民虛構歷史包裝殖民主義的痕跡,真實性的討論就會另開一個議題。而這也就是區秀詒近期作品中用真實歷史人物製作紀錄片裝置。而建構式的影片則充滿縫接(sutre)的虛構性。

(馬來西亞的組合,彷彿是一個同時擁有印度裔、華人、馬來人,以及被忽視的原住民多種族的真實國家,但是卻又弔詭的充滿了建構式的小說豐富性,我們在視覺景觀社會裡,發現華人藝術家會用魔幻寫實、虛幻、虛構等同義詞來建構的文本來描述此一陌生的國家共同體。我大學念的是人類學,尤其是在放牛吃草的文化田野我曾經在導師鼓勵下要討論紀錄片的真實性,但是由於這個議題太古典與爭議超乎我的能力而放棄。)

歷史與真實性

authenticity用在這個情境,也就是「真的假的?」。紀錄片的真實是真的嗎?尤其爾後又曾經有一參與國際影像團隊的紀錄片策展。「再現真實」,成了紀錄片長久以來的古典話題。區秀怡的創作就是在這個雙重弔詭下,使用真實人物來做重現,真的像假的一般的情境國家。詩比歷史更真實的前提下,荒唐的人性慘劇或者歷史殖民下的詭麗傳奇,甚至是馬共的理想國際。國族,就跟南十字星一樣,也是一種在地符號而不是跨國統一規格。

在書寫的混亂中我發現自己到達了一個境地,原來這是與真實與虛構有關的哲學議題,已經不再是形式上的美學議題。當然也不是原來言論自由的運動影像或者是歷史事件的轉型正義的議題,而牽涉到紀錄片的真實性議題。也就是說當我們將目光投向馬來西亞,我們如何敘事這不僅是文學性的,也是歷史敘事的,當然也是視覺藝術層面的。更別說是當代區域政治中的敘事。

很後來的後來,當我重新在觀看這個觀看後的思路時,我才知道,原來在視覺藝術創作中,去思考歷史性時,我們就必須涉及歷史學「歷時性」與「共時性」的基本概念。而當我們扯到政治學中的族群、認同、建構與理解他者時,共時性的當下的世界地球村,如何意識到歷時,那其實也是一種人類的一種萬幸,我們已經抵達想像的共同體,如同踏上月球卻又折返地球的後現代性之中,這個旅程從來不是直線的。

後記

透過歷時與共時的歷史概念工具回過頭來分析兩種視覺敘事:一種是紀錄片的沉浸式觀看,在紀錄片導演剪接的線性時間中,或許蒙太奇了許多共時的歷史片斷,但是仍是在現實時間的線性時間電影藝術中走完紀錄片的敘事線,一般在敘事電影中稱故事線。但是這個故事線可能是可以共時結構呈現的。而實驗藝術家區秀詒的影像裝置就是將這個線性時間的共時結構放置到景框之外,將每個可能的frame,用放在劇場上的mise en scene,將藝術性的場面調度從景框內放置到景框外,而將電影中的「劇場性」、「場面調度」做了一個放置到景框外的視覺裝飾的高度表演。廖克發導演很直覺與現場回答我的問題,認為區秀詒她創造經營是「氛圍」。而這也是敘事電影與非敘事電影開始被區分起來的一種當代文化氛圍。

這簡單的氛圍概念卻讓我借題發揮了起來,不僅在歷史性的歷時與共時概念下發展,更可拉到我過去對於實驗影像的古典命題:實驗影像在電影院放映與美術館放映的差異,就是空間的氛圍。一個作品成了一個放置在美術館氛圍的物件,換句話說美術館空間的場所精神不正是,就是營造個個物件成為共時氛圍中的一件作品,就像是在更大歷史共時空間中的每一個文化個體。而這就是這個時代的氛圍,就像是此時此刻我們站在台灣的文化空間來理解馬來西亞的一個文化歷史物件,無論是一個文化物件或者是一個藝術作品,整個時代後現代情境就是一個共時性空間,濃縮在一個美術館中,或者放置到網絡空間中的媒體視景中。

這就是我在後續不斷地試圖去理解區秀詒的作品所帶給我的文化衝擊,一種身為亞洲媒體視覺處境中,原來她可以被理解為一個抽象的共時空間,尤其在我參考了幾本小說、論述、藝術史或者是人類學民族誌等不同的歷史文化敘事之後。

而這樣的廣義地歷史性思考之後,無論是歷時與共時,在敘事之後,我們透過電影的反敘事,更準確地說是藝術視覺影像裝置的反敘事,一種近乎(或許可以稱之為)歷史詩性的曖昧語言,歷史性的拉遠借用歷史學家所稱呼的史詩、吟唱詩人所想要傳達的政治歷史敘事,卻因為種種限制,例如史料的真偽、記憶口述的失真、政治言論自由等的限制,而有了所謂的藝術性,怎樣的藝術性呢?我指的是一種假的比真得更真實,或者真的比假的更虛構的各種逆命題,或者是弔詭、悖論這種真實與虛構的敘事命題漩渦之中,這種漩渦猶如考古中的神祕漩渦文所表達的藝術性如果用紀錄片的政治性來理解,其實是人性中殘忍的逼真,而就是這種傳真的不忍卒睹,我們只好用迂迴的敘事來轉注假借借代指事會意,猶如東方語言中的藝術性。也許用虛構來理解會比較接近這種不直接,甚至是隱語、潛文本、隱藏的歷史、不能揭開的秘密。在我們的討論裏他高度藝術化成為反敘事,或者是一種共時空間下的真實與虛構的藝術性。然而,反敘事也是一種敘事。也因此當政治與哲學混入藝術時,這就不是單一命題的正確性,而「命題」我們可以改成視角、或者觀點。

後後記:

我將題目改成「軟土深掘」,關鍵概念如下:這篇偏離了作品無論是大文本或是小文本定義,而是討論我一直懸念的實驗影像的所作所為與展示空間的議題概念。如果音樂有所謂的概念,藝術評論或許也應該有一種空間是屬於概念。(不再是藝評而是一瓶養樂多)

美術館空間不僅是做為論述空間,以實驗影像為例,也是共時空間的同時呈現的美學,這與電影院中歷時空間的敘述是不一樣的空間美學。此外,如果以沉浸式來討論時,必須是在傳統黑盒子空間下來與新興干涉式展演方式作一比較時才有意義,例如黑盒子劇場與環境劇場。最後則認為「反敘事」這個概念是重新討論實驗影像較適當的概念工具,尤其是要在適當的脈絡裡討論,因為無論anti or couter都有不同的使用脈絡,不單一化或普遍化來理解。最後,僅以業餘者姿態來側面思考,希望拋磚引玉吸引更多致力於此專題者的繼續勞作。

注1: https://www.books.com.tw/products/0010430729